今年も台風シーズンが終わり、各地で大きな被害は比較的少なかったものの、局地的豪雨や突風による停電・交通障害は多発しました。防災対応の点検を終えた今こそ、企業として次のリスクに備える好機です。自然災害への備えが一巡した後にこそ、想定外のリスクが浮かび上がります。

特に注目されるのがサイバー攻撃への事業継続対応(Cyber-BCP)です。政府機関や自治体、病院へのランサムウェア攻撃が相次ぎ、被害は「情報漏えい」だけでなく「業務停止」という形で顕在化しています。例えば、受発注システムや決済プラットフォームが麻痺すれば、事業そのものが止まります。BCPはもはや災害対策にとどまらず、「情報と業務の継続性」をどう守るかが焦点です。

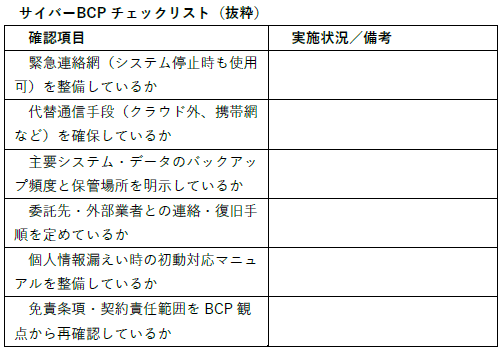

サイバーBCPの第一歩は、「平時の手順化」です。システム障害時の代替経路、手作業移行の可否、外部委託先との連絡手段を明文化しておくこと。次に、「連絡と判断の訓練」を定期的に行うことが不可欠です。サーバが停止した状況では、社内メールも機能しない。緊急連絡網やクラウド外の通信手段を確保しておく必要があります。

さらに忘れてはならないのが法的・契約的リスクの点検です。情報システムの停止により取引先へ損害が及んだ場合、契約上の免責条項がどこまで有効か、委託契約や利用規約の再確認が求められます。また、事故発生後の公表・通報義務(個人情報保護法・NISCガイドライン)を怠ると、企業の信用失墜を招きます。

BCPは「災害を想定する計画」ものではなく(のみを想定しているものではなく)「不測の事態を制御する仕組み」です。自然災害とサイバー攻撃、性質は異なっても共通するのは「平時の準備と訓練の差が、緊急時の対応力を決める」ということです。この機会に、BCPの見直し、情報セキュリティ体制の整備、契約書の免責・通知条項の改訂など、実務的な検討に着手しては如何でしょうか。貴社のBCPを「紙の計画」から「実際に機能する体制」へと進化させる有効な機会にしていただければ幸いです。